筆者は、青森県五所川原市出身という事もあり、ここ数年津軽地方の歴史・民俗のフィールド・ワークを進めてきました。特に、元禄8・9年飢饉下の藩政と庶人の関わりの諸相を調べてきたのですが、今夏、思いがけず、久喜市の友好都市野辺地町を訪れる事になったのでした。

〔友好都市になった経緯〕

明治24年9月、盛岡・青森間の開通によって東北本線が全通しました。

当時、国内鉄道の最北端にあたる当地方の冬季の列車運行は、連日の雪害によって極度の困難に直面していました。

翌25年、ドイツ留学を終えて帰国まもない青年林学者・本多静六博士が「鉄道の防雪には森林をもってすることが、すべての面で最善である」と、時の日本鉄道株式会社重役・渋沢栄一に進言したところ、直ちに採用されて早速第一次の設置箇所決定の運びとなりました。

翌年一斉に造林が実施され、ここにわが国初めての鉄道防雪林が誕生しました。

(野辺地町ホームページより)

久喜市出身(旧菖蒲町河原井出身)の名誉市民 本多静六博士の提唱により野辺地駅構内に設置された日本初の鉄道防雪林が、平成5年に100周年を迎えたことを記念した式典に、博士の出身地の代表として当時の菖蒲町長が招かれたことが縁で交流が始まりました。

その後、産業分野などを通じて交流を深め、菖蒲町と野辺地町が平成9年8月に友好都市の提携について協定書を取り交わしました。

協定書については、平成22年3月23日の久喜市、菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町の合併により失効となりましたが、失効後も産業分野などを中心に交流を継続し、平成25年8月29日に久喜市として友好都市提携を結びました。(久喜市ホームページより)

当時、国内鉄道の最北端にあたる当地方の冬季の列車運行は、連日の雪害によって極度の困難に直面していました。

翌25年、ドイツ留学を終えて帰国まもない青年林学者・本多静六博士が「鉄道の防雪には森林をもってすることが、すべての面で最善である」と、時の日本鉄道株式会社重役・渋沢栄一に進言したところ、直ちに採用されて早速第一次の設置箇所決定の運びとなりました。

翌年一斉に造林が実施され、ここにわが国初めての鉄道防雪林が誕生しました。

(野辺地町ホームページより)

久喜市出身(旧菖蒲町河原井出身)の名誉市民 本多静六博士の提唱により野辺地駅構内に設置された日本初の鉄道防雪林が、平成5年に100周年を迎えたことを記念した式典に、博士の出身地の代表として当時の菖蒲町長が招かれたことが縁で交流が始まりました。

その後、産業分野などを通じて交流を深め、菖蒲町と野辺地町が平成9年8月に友好都市の提携について協定書を取り交わしました。

協定書については、平成22年3月23日の久喜市、菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町の合併により失効となりましたが、失効後も産業分野などを中心に交流を継続し、平成25年8月29日に久喜市として友好都市提携を結びました。(久喜市ホームページより)

〔出発〕

平成28年9月3日(土)、前夜、浅虫温泉に宿泊した筆者は、レンタカーで国道4号線バイパス(藩政時代は「奥州街道」と呼ばれた)を野辺地方面に向かった。

左手に野辺地湾が美しい。

この辺一帯は東津軽郡平内町である。

藩政時代は下磯と呼ばれ、津軽藩支藩の黒石御領であった。

現在は、もちろんホタテの一大生産地である。

しばらくすると、平内町狩場沢である。藩政時代は、この一帯が津軽・黒石藩と南部藩の藩境になっていた。

左手に野辺地湾が美しい。

この辺一帯は東津軽郡平内町である。

藩政時代は下磯と呼ばれ、津軽藩支藩の黒石御領であった。

現在は、もちろんホタテの一大生産地である。

しばらくすると、平内町狩場沢である。藩政時代は、この一帯が津軽・黒石藩と南部藩の藩境になっていた。

〔狩場沢駅〕

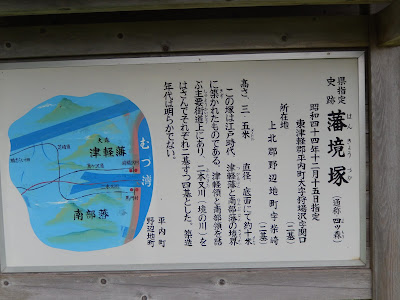

〔藩境塚〕

狩場沢駅からさらに東へ進むと、左手下方の海岸際に巨大なマリモのような土盛が見える。

これが津軽黒石藩と南部藩の藩境塚と呼ばれるものだ。

地元では四ッ森と呼ばれているそうだ。現に、すぐ側には「四ッ森自動車」という看板を見ることが出来た。

野辺地町立歴史民俗資料館の鈴木さんによると、このような塚は、岩手県の鬼柳のものなど旧南部領(岩手県)には数ヶ所存在するそうだ。

元禄8・9年の津軽藩庁日記(国日記)(弘前市立弘前図書館蔵)を見ていくと、南部口追放に処された者が結構いるのである。一例を挙げよう。

「元禄九年十二月廿三日 乙巳 曇 午中刻ヨリ雨

申渡之覚

廻関村治郎兵衛

其方儀庄屋申付置候とて、佐左衛門親子首折申候段不届候、

縦庄屋申付候共、首折申候以後早速可申出儀ニ候、

御成敗をも可被成候得共、其段御用捨を以南部江追放被成候事

会所ニ而申渡 四役人

立合 御目付

右畢而附添

足軽目付 工藤久三郎

諸手足軽弐人

縄取壱人

十二月廿ニ日

一筆令啓上候、廻関村次郎兵衛と申者不届有之候付、南部口追放申付候、

以来御国江入申候ハヽ切捨ニ可致由、堅申含追放可有之候 恐惶謹言

十二月廿三日 大湯五左衛門

木村杢之助

堀傳左衛門

堀合安兵衛殿

對馬弥次兵殿

右書状者附添之足軽目付江相渡遣之」

元禄9年、廻関村の佐左衛門親子が盗みをし、同村庄屋と百姓次郎兵衛が「自分として」(自分達の手で)成敗したという事件である。庄屋は「私欲」をしたとして磔に「片付」き、次郎兵衛は庄屋から命令されたとはいえ藩に申告すべきであると判断され、南部口追放に「片付」けられた。

判決は城内の会所において、目付立合のもと、四役人(寺社・郡・町・勘定奉行)が申し渡し、すぐに足軽目付工藤久三郎が責任者となって、御用人3人連名で野内町奉行2人に宛てた越山状を持参し、諸手足軽2人・縄取1人が津軽藩野内番所(青森市野内)まで連行したのである。御城から羽州街道を約45km、宿継人足などつかいながら1日がかりで着いたはずだ。またここには、海側の津軽藩番所とは道を隔てて、山側に津軽藩分家の黒石藩の番所もあった。

さて、野内番所から藩境の狩場沢までは、直線距離にしても25kmほどあり、しかもその地は津軽藩分家とはいえ、他領の黒石領である。

狩場沢の藩境まで如何様に権限の分配や委譲が手続きされ、誰の責任で連行したか判然としないが、藩境で追放の際、戻ってきたら打ち首の旨申含めることになっている事情からしても、弘前から附き添ってきた津軽藩の足軽目付以下諸手足軽、縄取りは藩境まで附き添ったことであろう。そして、既に廻関村の人別帳から除外された次郎兵衛は、藩境を越えたところで、いよいよ津軽無宿として何処かで渡世することになるだろう。

領外追放という刑は、多くの問題を含んだ行刑であり、享保以降8代将軍吉宗により禁止・縮減の方向が打ち出されたが、幕府の人足寄場の設立や名古屋藩の領内追放の拡大政策などを除き、全国的には幕末まで減少することはなかった。

筆者は領外追放になった無宿人のその後を調査したくて、何かそれらしい史料はないかと前々から思っていたが、野辺地町立歴史民俗資料館の鈴木さんにそのことをお話しすると、南部野辺地領から津軽領に追放された例があると教えていただいた。境界の町野辺地であるからこその即答であった。

野辺地町では地元の有志が、長らく地元史料の翻刻を続けておられると伺い、その目録も出版されており、その中に津軽無宿に関するものはないかと期待し、目録を購入した。

あとは、暇な時、目録から見当を付けて国会図書館の野辺地町地元史料集の中を捜すことになる。

地元では四ッ森と呼ばれているそうだ。現に、すぐ側には「四ッ森自動車」という看板を見ることが出来た。

野辺地町立歴史民俗資料館の鈴木さんによると、このような塚は、岩手県の鬼柳のものなど旧南部領(岩手県)には数ヶ所存在するそうだ。

|

| 海側から見ています。右側2つが津軽領、左側(草が刈られている)2つが南部領。 |

|

| この川が二本又川で境界の川。 |

「元禄九年十二月廿三日 乙巳 曇 午中刻ヨリ雨

申渡之覚

廻関村治郎兵衛

其方儀庄屋申付置候とて、佐左衛門親子首折申候段不届候、

縦庄屋申付候共、首折申候以後早速可申出儀ニ候、

御成敗をも可被成候得共、其段御用捨を以南部江追放被成候事

会所ニ而申渡 四役人

立合 御目付

右畢而附添

足軽目付 工藤久三郎

諸手足軽弐人

縄取壱人

十二月廿ニ日

一筆令啓上候、廻関村次郎兵衛と申者不届有之候付、南部口追放申付候、

以来御国江入申候ハヽ切捨ニ可致由、堅申含追放可有之候 恐惶謹言

十二月廿三日 大湯五左衛門

木村杢之助

堀傳左衛門

堀合安兵衛殿

對馬弥次兵殿

右書状者附添之足軽目付江相渡遣之」

元禄9年、廻関村の佐左衛門親子が盗みをし、同村庄屋と百姓次郎兵衛が「自分として」(自分達の手で)成敗したという事件である。庄屋は「私欲」をしたとして磔に「片付」き、次郎兵衛は庄屋から命令されたとはいえ藩に申告すべきであると判断され、南部口追放に「片付」けられた。

判決は城内の会所において、目付立合のもと、四役人(寺社・郡・町・勘定奉行)が申し渡し、すぐに足軽目付工藤久三郎が責任者となって、御用人3人連名で野内町奉行2人に宛てた越山状を持参し、諸手足軽2人・縄取1人が津軽藩野内番所(青森市野内)まで連行したのである。御城から羽州街道を約45km、宿継人足などつかいながら1日がかりで着いたはずだ。またここには、海側の津軽藩番所とは道を隔てて、山側に津軽藩分家の黒石藩の番所もあった。

さて、野内番所から藩境の狩場沢までは、直線距離にしても25kmほどあり、しかもその地は津軽藩分家とはいえ、他領の黒石領である。

狩場沢の藩境まで如何様に権限の分配や委譲が手続きされ、誰の責任で連行したか判然としないが、藩境で追放の際、戻ってきたら打ち首の旨申含めることになっている事情からしても、弘前から附き添ってきた津軽藩の足軽目付以下諸手足軽、縄取りは藩境まで附き添ったことであろう。そして、既に廻関村の人別帳から除外された次郎兵衛は、藩境を越えたところで、いよいよ津軽無宿として何処かで渡世することになるだろう。

領外追放という刑は、多くの問題を含んだ行刑であり、享保以降8代将軍吉宗により禁止・縮減の方向が打ち出されたが、幕府の人足寄場の設立や名古屋藩の領内追放の拡大政策などを除き、全国的には幕末まで減少することはなかった。

筆者は領外追放になった無宿人のその後を調査したくて、何かそれらしい史料はないかと前々から思っていたが、野辺地町立歴史民俗資料館の鈴木さんにそのことをお話しすると、南部野辺地領から津軽領に追放された例があると教えていただいた。境界の町野辺地であるからこその即答であった。

野辺地町では地元の有志が、長らく地元史料の翻刻を続けておられると伺い、その目録も出版されており、その中に津軽無宿に関するものはないかと期待し、目録を購入した。

あとは、暇な時、目録から見当を付けて国会図書館の野辺地町地元史料集の中を捜すことになる。

〔野辺地戦争戦死者の墓所〕

藩境塚を越え、4号バイパスを海側の市街地へ折れ、旧南部藩野辺地町の馬門に入る。

左手に野辺地戦争戦死者の墓所があった。

戊辰戦争さなかの明治元年9月、新政府側についた津軽・黒石藩が、奥羽越列藩同盟の一員として幕府側にあった南部・八戸藩を奇襲したのである。

津軽藩は、この戦いで多くの戦死者を出し、のち追善のために戦死者の名を石塔に刻んだのである。

筆者の出身地五所川原市の柏原村文作の名も刻まれている。

左手に野辺地戦争戦死者の墓所があった。

戊辰戦争さなかの明治元年9月、新政府側についた津軽・黒石藩が、奥羽越列藩同盟の一員として幕府側にあった南部・八戸藩を奇襲したのである。

津軽藩は、この戦いで多くの戦死者を出し、のち追善のために戦死者の名を石塔に刻んだのである。

筆者の出身地五所川原市の柏原村文作の名も刻まれている。

夫方(荷方)として徴発された柏原村文作の名が見える。字がひとまわり小さい。

彼の死は「戦死」だろうか、「犠牲死」だろうか、あるいは「横死」だろうか。

彼の死から「武士道精神」とか「祖国愛」とうニュアンスが醸されるだろうか。

かれは来たるべき稲刈り、少なくとも稲刈り日傭の見込みを案じていたであろうか。

あるいは、藩から徴発の割当を請けた柏原村の庄屋以下重立ち達から、代(人)銭を払わせたか、借銭帳消しの条件で、この夫役を引き請けたのだろうか。

あるいは、「夫方」であっても、侍達とともに同じ戦いを戦えるという身分的上昇の名誉が、彼を丸ごと引きずってしまったのか。

(津軽藩は、各村から「郷中間」を徴発していた。それが農村の人手不足と荒廃の原因となっていることを郡奉行対馬万右衞門は指摘している。ー元禄九年国日記の記事)

この文作の死は、歴史的なるものと歴史的ならざるものについて、多くのことを語っている。

〔常夜灯〕

旧街道の野辺地川を渡るとすぐ左手に広大な公園と青い海。

そして野辺地のシンボル常夜灯が、陸奥湾の水平線を切って頭を出して立っていた。

左手には夏泊半島とその奥に外ヶ浜の山々。

右手は陸奥橫浜・大湊など江戸期の材木積み出し港の海岸ライン。

正面には脇野沢からむつ市まで、下北半島というマサカリのアゴに当たる海岸ライン。

さらに弁財型北前船みちのく丸が、艀船を待って10町(約1km)程沖合に停泊している雄姿をつい幻想してしまうくらい、全体美しいロケーションである。

(みちのく丸は、後述のように現在、青森市沖館の「あおもり 北のまほろば歴史館」の傍らに係留されている。)

左手には夏泊半島とその奥に外ヶ浜の山々。

右手は陸奥橫浜・大湊など江戸期の材木積み出し港の海岸ライン。

正面には脇野沢からむつ市まで、下北半島というマサカリのアゴに当たる海岸ライン。

さらに弁財型北前船みちのく丸が、艀船を待って10町(約1km)程沖合に停泊している雄姿をつい幻想してしまうくらい、全体美しいロケーションである。

(みちのく丸は、後述のように現在、青森市沖館の「あおもり 北のまほろば歴史館」の傍らに係留されている。)

〔野辺地町立歴史民俗資料館〕

小規模だが、しっかりしたコンセプトで構成された優れた展示だった。館の鈴木さんは、様々な質問に丁寧にお答えくださった。ただ、ご多分に洩れず、この種の文化的分野への予算配分は、厳しいらしく、存続が危ぶまれているらしい。

|

| 入口正面に板状土偶(縄文後期・国重文)土偶好きの筆者も思わず息を呑む! |

|

| 久喜古文書研究会ではおなじみの判鑑、南部藩馬門番所の通行査検のためのもの |

|

| 伝馬証文、この証文で伝馬1疋を宿役人が工面してくれる |

|

| 赤漆塗り突起付木胎漆器(縄文前期・国重文)、北奥羽では、三内丸山遺跡などと同様、漆文化が栄えた |

|

| 野辺地は材木積み出しが盛ん、この杣札は木材伐採許可証である |

|

| 野辺地には南部藩の代官所があった。ここには牢屋もあった |

|

| 縄文時代の土偶 |

お姉さんふうの女子が読み、弟らしき男子が取ろうとするがお姉さんにとられてしまう。

鈴木さんは、事務室でお仕事。

野辺地はいいところだ、と思った。

〔あおもり 北のまほろば歴史館〕

野辺地町立歴史博物館を後にして、青森駅西口近くの沖館埠頭に引き返した。本来なら野辺地湾に浮かんであるはずのみちのく丸は、今沖館埠頭に係留されていた。 |

「なも、いね、入っても」と言ってくれた。

「んだが、どもども」。

これが、船大工某さんとのやりとりのはじめだった。

高いマストがまず目につく。これは一本杉だ。あと2本の帆柱も船内に横たわっている。

このみちのく丸のマストが高すぎるのが問題だと言っていた。千石船は、通常、水主は14・5人だが、その人員の力ではこのマストは揚がらない、クレ-ンで揚げるということだ。

千石船(150屯)は、玄米4斗入米俵2500俵の積載が可能だが、みちのく丸が米積載仕様に製造されたかは聞きそびれた。材木積載仕様の船は、自ずとまたそのような作りなのだそうだ。

| この取り外しの出来る舵が、弁財船の特徴である。 スピードを生むが、嵐に弱く毀れやすい。 ただ、筆者は、この弁財船の舵の姿が、例えばわが津軽新田の農婦のお尻のようで、甲斐甲斐しく、またおおらかでもあり、愛着があるのだ。 |

|

| 船腹(左舷) |

船首部分。水押(みよし)が、剥がれている。先日の台風10号の激浪にやられたとのこと。

みちのく丸は、杉材で作られている。

杉は船材としてはやはり弱いという。檜や栗がいいのだろうが、予算には限度があるものだ。

このセンターの継板(名称が分からない)部分も、上にいき次第間隔が段々広がっている。

陸揚げ中、船の前後・中央の支えがバランスよく置かれていなかったからではないかという。

また、船底部分も、腐食がかなり進んでいるという。

いずれにしても、明日9月4日、みちのく丸は陸揚げされ、青森のドック入りと決まっている。

無事に修復され、所有者の野辺地町に帰帆(?)してほしい。

|

| 艫 |

某船大工さんとお話しているうち、「北のまほろば歴史館」の副館長石山晃子氏をご紹介いただき、筆者が年来疑問に思っていた津軽藩元禄期の廻米船についていくつか質問する栄をえた。

石山氏は、弘前大学地域社会研究科の客員研究員(学術Ph.D)でもあり、『近世北奥地域における造船界の歴史的動向』(石山晃子 2014 弘前大学國史研究)は、筆者もすこぶる啓蒙された論文である。

帰りの新幹線の時間を気にしながら、某船大工さんの御名前も伺わず、お姿も見つけられず、またまほろば館の展示も見ることが出来ず、挨拶もそこそこに新青森に向かった。

某船大工さんに限らず、様々な職業分野で、実践的技術の襞々を生活経験から身につけている方々からは、伺えば伺う程、歴史記述にとってかけがえのないものを戴くことが出来る。

そういう無名の方々は、この日本中どこにでもいるはずだ。

歴史家がその事に気づくにはそれ相応の鍛錬が必要だ。

弘前市立弘前図書館の佐藤様、皆様、

五所川原市の郷土史家、また筆者の地域史研究の師、岩崎繁芳様、

外ヶ浜町大山ふるさと資料館の皆様、

野辺地町立歴史民俗資料館の鈴木様、

「北のまほろば歴史館」副館長石山晃子様、

某船大工様、

皆様ありがとうございました、お世話になりました。

0 件のコメント:

コメントを投稿